ちょっとだけですが、支給が増えそうです。

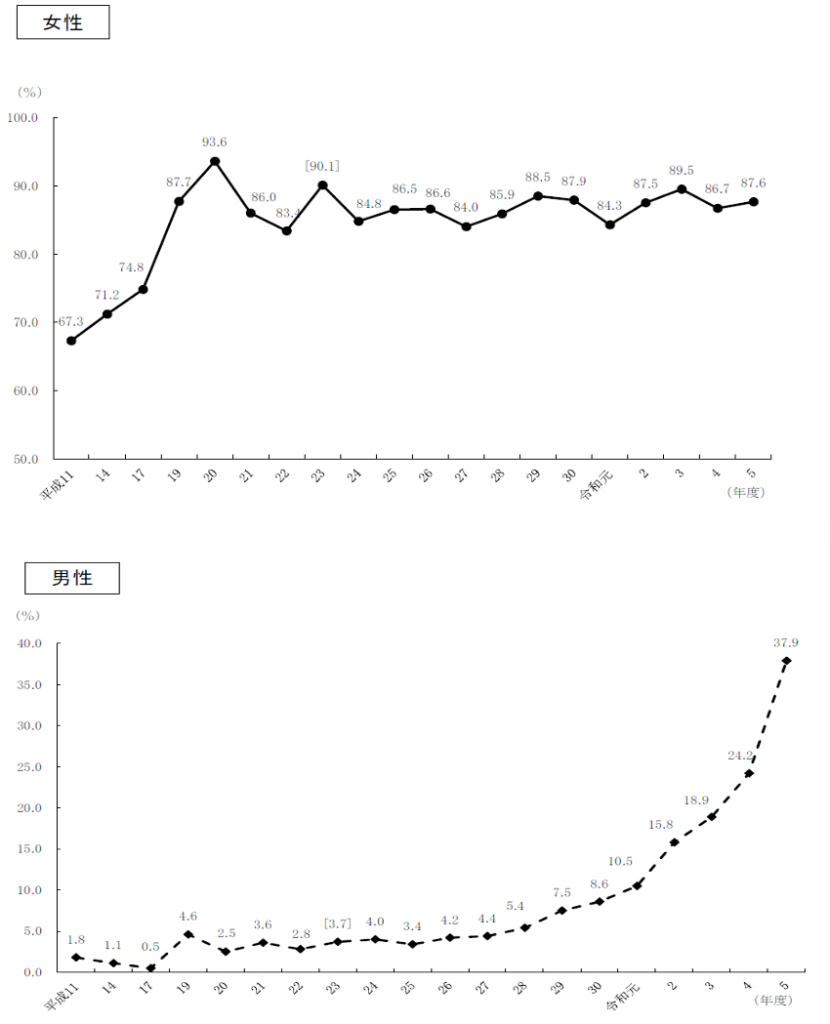

子育て・・・大変ですよね。最近は男性の育児参加も増えているのですが、育児休暇等の取得状況を見るとまだまだとの政府認識の様です。厚生労働省の発表によると令和5年の育休取得割合は女性84.1%、男性30.1%と令和4年の女性80.2%、男性17.13%からそれぞれ3.9%、13.0%上昇していますが、政府目標である男性育休率を2025年までに50%以上、2030年までに85%以上という数値にはまだまだ遠い状況です。

厚生労働省『令和5年度育休取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について』より

まぁ、グラフを見てみると女性の育休率は高位横ばいではあるものの、男性の育休は政府の政策もあり、近年大きく伸びているような感じです。で、今回、この伸びを加速させるべく、育児休業給付金の増額や育児によって時短して働く場合の給付金の新設が行われます。正確な名前は『出生後休業支援給付金』、『育児時短就業給付金』と呼ばれるもので、今年の4月1日から創設されます。

これでより育児に専念できるようになればいいですよね。では、すこーしだけ詳しく、それぞれの給付金がどのようなものなのかを見てみたいと思います。

①育児休業給付ってどんな流れだったっけ?

②新設された『出生後休業支援給付金』って?

③『育児時短就業給付金』って?

④他に変わる事ってないの?

①育児休業給付ってどんな流れだったっけ?

今回新設された2制度のお話の前に、そもそも育児休業給付金ってどんな制度だったか思い出しながら書いてみたいと思います。まぁ、今回の本題ではないので・・・かるーくですけど。

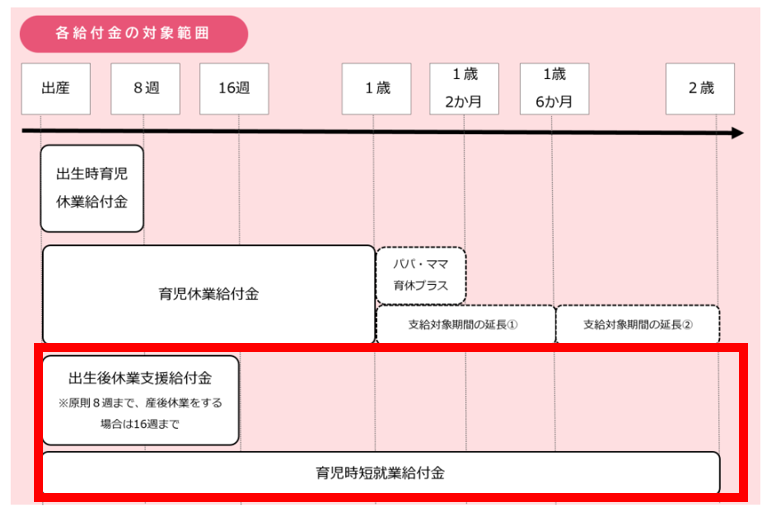

厚生労働省『育児休業等給付について』より

イメージとしては厚生労働省からお借りした、上記図が分かりやすいのかなぁと思います。従来の育休のお手当としては、赤枠で囲んでいない所になり、赤枠で囲んでいる所が今回新設された部分となります。という事で、従来の育児休業給付について見てみたいと思います。

・産前産後休業

出産の際に最初に来る休業と言ったらこの産前産後休業ではないかと思います。これは雇用保険からの育児休業手当ではなくて、健康保険(被用者保険だけで、国民健康保険は出ません。)から支給されることになります。期間としては出産予定日と実際の出産日のずれにより若干変わりますが、基本として産前(出産日含む)6週間(双子ちゃん以上の場合は14週間)から出産翌日から8週間のだいたい14週間となります。なお、産前の場合は申請制、産後はお休みすることが義務(お医者様のお許しを得た場合は6週間に短縮可)となっています。

そのおやすみの間に給付される出産手当金の金額は標準報酬日額(標準報酬月額(保険料の基礎となるランク)の1/30)の2/3の額となります。まぁ、その間にお給料などを受け取った場合は、その分減らされちゃったりもするのですけどね。

ちなみに出産費用として支給される出産一時金(50万円)は国民健康保険でもいただけますので、忘れず申請する様にしましょう。

・育児休業給付金

その8週間を過ぎた後、育児の為に休業に入った場合、お子様が1歳になる前々日まで(まぁ、産前産後休業と合わせて丸1年に近いですね。)、今度は雇用保険の方から育児休業給付金が出る事になります。これは2回に分けて取ることができ、もちろん男性も取得可能となっています。無条件で2回に分けれるようになったのは令和4年からですので、格段に使い勝手が良くなってきていますね。

ちなみに金額としては・・・育児休業開始後180日までは育児休業前の67%、それ以降は50%が給付されることになります。

・1歳半・2歳までの育児休業給付金の延長

育児休業給付は1歳(正確には1歳の誕生日の前々日)までで一応おしまいなのですが、お子様を保育園に入所できない、また、子育て予定の方が何かしらの理由で子育てできなくなった場合などは、最長1年間(お子様2歳の誕生日の前々日)まで延長が可能となっています。当然のことですが、お子様が保育園に入所できない場合においては、1歳もしくは1歳6か月前に保育園に申込み、落選する(不承認通知書を受け取る)必要がありますので、保育園への申込みなくして延長になる事はありません。この延長給付の申請は今年4月から厳しくなりますので、それは後述しようと思います。

また、この不承認通知(自治体によって名前は違うかもです。)は出るまでに時間が掛かる場合がありますので、こちらも注意が必要ですね。

・パパママ育休プラス

この保育園に落選?した延長以外として『パパママ育休プラス』という制度もあります。これは両親共に育休を取得している場合に、育児休暇制度を1年2か月まで延長できる制度となっています。ただし、お父さん、お母さんそれぞれでは1年間が最長となっていますので、それぞれに育児休業給付期間が増える訳ではありません。多少の条件はあるものの、イメージとしてはご両親が育児休業期間をずらしながら育児休業を取得し、夫婦トータルとしてお子様1歳2か月まで育児期間を取る感じですね。

・産後パパ育休

ちょっと前まではそれだけだったのですが、ちょっと前・・・2022年からだったかなぁ、産後パパ育休(正確には出生時育児休業)という制度が新設されました。これは男性の育児休暇の推進のために、お父さんの育休の取り方をより柔軟にしようという意図で作られた制度となります。どんな感じかと言うと、奥様が出産後8週間(出産予定日とのずれの関係で、この表現は正確ではありませんが、イメージとして・・・)のうちに最大28日間(2回に分ける事も可)、通常の育児休業とは別に取得することができ、その休業に対して育児休業給付金を給付する制度となっています。注意点としては産後パパ育休期間は労使協定で定めれば、働くことができるのですが・・・その上限が決まっている(最大10日間、もしくは80時間までで休業日数が減るとそれに比例して減少)事くらいかなぁ。まぁ、産後パパ育休を取ったとしても、重要な会議があったり、必ず自分がやらないといけないお仕事があったりする場合は便利かなぁ。

また、この産後パパ育休においてはトータルの日数は通常の育児休業と通算されるものの、育児休業の回数(産後パパ育休、育児休業共に2回に分けて取る事ができます。)としては別カウントされますので、育休の回数として産後パパ休業で2回、通常の育児休業で2回と・・・最大4回に分けて育児休業を取得することが可能となっています。

それぞれの制度において細かい条件は多々あるものの、全体の流れとしては上記の様になっています。その細かい条件を書いていくとものすごい量になっちゃいます。今回は今年4月からの改正のお話ですので、かなり端折っていますが、育児休業給付取得を考えていらっしゃる方は、最後にリンクを貼っておきますので、もうちょっと調べてみると良いのではないかなぁと思います。

②新設された『出生後休業支援給付金』って?

さて、ここからが本題の4月からの変更点なのですが、まず1つ目は『出生後休業支援給付金』です。これは育児休業中の給付金は180日までは67%、それ以後は50%と上で書きましたが・・・これが4週間までは13%上乗せしちゃいますよー、という制度となっています。それにより、お仕事中の手取りと同等(税金や社会保険料が引かれたお給料)の支給を行おうという試みになっています。まぁ、ただ、4週間と期間も短いのでどうなのかなぁと思う部分もありますが、何にしろ増える事は良い事ですね。

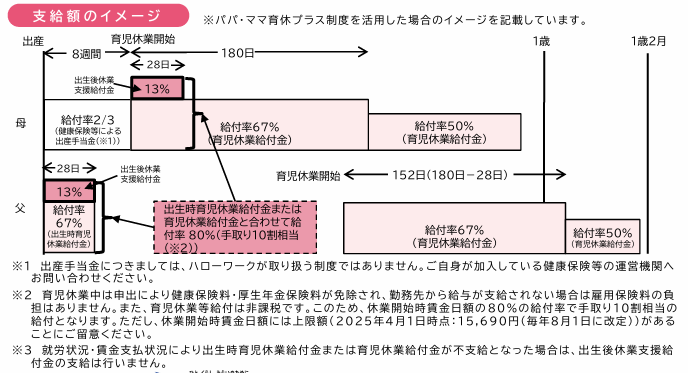

イメージ的には下の図のようになります。

厚生労働省『「出生後支援給付金」を創設します』より

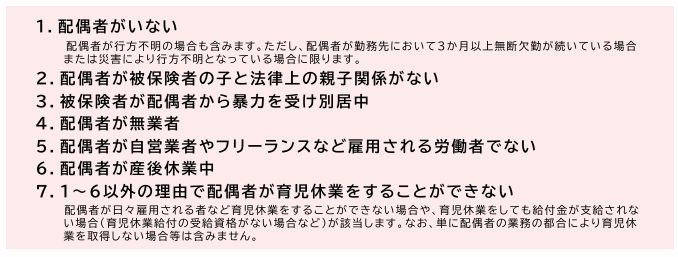

ただ、無条件に13%を上乗せ支給するのかというとそうではなく・・・通常の育休の要件に加え、次のような条件が付いちゃっています。

①被保険者が、対象期間に同一のお子様について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休もしくは育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得した事

②被保険者の配偶者が『お子様の出生日または出産予定日のうち早い日』から『お子様の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日』までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得した事、または、お子様の出生日の翌日において『配偶者の育児休業を要件としない場合』に該当している事

なんか・・・文字で見るとよくわかんないですね。

まず、14日未満の休業に関しては、支給しませんよーとなります。

次に『配偶者の育児休業を要件としない場合』なのですが、これはお父さんが産後パパ育休を取った場合・・・お母さんは育休ではなく、産休を取っているはずで、正確には育児休業をしていませんが・・・おけーという風になります。また、お母さんが専業主婦の場合なども育児休業はありませんので、これもおけーという事になります。ですので、産後パパ育休を取った場合は、必然的に『出生後休業支援給付金』も受け取れることになります。まぁ、14日以上育休を取る必要があるのですけどね。そのほかにもこのような場合は『配偶者の育児休業を要件としない場合』に該当します。

厚生労働省『「出生後支援給付金」を創設します』より

この中で適用されるメインは・・・4・5・6になるのかなぁ。

また、『「お子様の出生日または出産予定日のうち早い日」から「お子様の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算しして8週間を経過する日の翌日」』なのですが、これは・・・お父さん側の要件となっており、両親共働きでお母さん側に出生後支援給付金を支給する場合には、出産後8週間は産休を取っている事を考慮し、16週を経過する日の翌日という要件となります。要するに、産休明け後の8週間という事になるのですね。基本、産後パパ休業を取得したお父さんがいるお母さんが育児休業給付を受けた場合に、出生後支援給付金を支給するって感じになるのではないかと思います。もちろん、お父さんの休業は同期間であれば、産後パパ育休ではなく、普通の育児休業でも良い事になります。

支給額のイメージですが、下の囲みのような感じになります。ただし、休業開始時賃金額の上限は15690円(令和7年7月まで)となっていますので、それ以上の野お給料を貰っている方はそこで頭打ちとなっちゃいます。

・支給額のイメージ・・・

休業中にお給料が払われてなくて休業開始時賃金日額が10000円で28日間お休みした場合・・・

出生時育児休業給付金

10000円 × 67% × 28日間 = 187600円

出生後休業支援給付金

10000円 × 13% × 28日間 = 36400円

合計

187600円 + 36400円 = 224000円

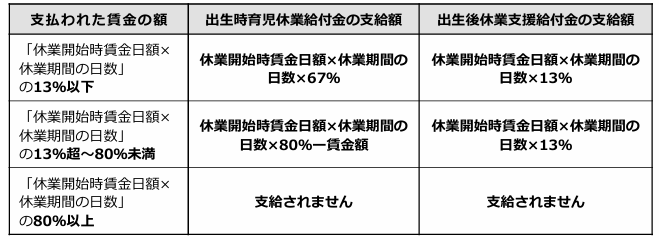

となります。ただし、この間にお仕事をして、もしくはしなくてもお給料があった場合は減額されちゃいますので注意です。どんなふうに減額されちゃうかというと、下の表のようになります。

厚生労働省『育児休業等給付の内容と支給申請手続き』より

お給料の金額によって3段間に分かれていて、お給料が『休業開始時賃金日額×日数』の13%以下なら出生時育児休業給付金共々満額支給され、13%超~80%未満であれば、出生時育児休業給付金が『休業開始時賃金日額×日数×80%』からその間に支払われた給料額を引かれたものが出生時育児休業給付金から支給され、出生後休業支援給付金は丸々支給されます。そして、お給料が80%を超えちゃうと、どちらも支給されなくなります。まぁ、減らされるのもヤだから、休むときは働かず、しっかりと育児に専念しなさいっ!って事かなぁ。でも、引継ぎとか連絡事項とか、必ず出ないといけない会議とかあったりするからなぁ。給付額減はあまり気にしない方がいいかも(産後パパ休業は労使協定を結べば、その間に制約はあるものの、働くこともできます。)です。

提出期限などですが、ほとんどの方は育児休業給付か出生時育児休業給付金の申請と同時に行うと思います。その場合・・・『被保険者の育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日』となっています。ただ、産後パパ育休給付金の提出期限は『お子様の出生日もしくは出産予定日の遅い方から8週間経過した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日』となっているからなぁ。大きくはズレないと思いますが、すこーしだけズレる可能性がありますので、特にお父さんが給付金を受け取る場合は、ギリギリではなく、早めに申請するのがいいのかなぁ。

添付書類は育児休業給付と大きく変わらないのですが、この給付金は配偶者の方が育児休業給付を受けたか、もしくは育児休業を要件としないという事が支給要件となるからなぁ、その証明書を添付することが必要になります。すこーしだけ、書類が増える感じでしょうか。

③『育児時短就業給付金』って?

今回新設された給付には出生後休業支援給付金の他にもう一つ、『育児時短就業給付金』というものがあります。これは・・・育児の為にフルタイム働くのが難しいっ!って方はお勤めの会社の就業規則に従い、時短勤務をすることもあると思います(育児・介護を目的とした時短勤務規定が就業規則に記載されていると思います。6時間勤務を中心に会社によっては様々な制度が組まれているものと思われます。)。働く時間が短くなるのは・・・子育て的には大変助かる事ではないかと思うのですが・・・その分、お給料が減ってしまう事は経済的には大きな痛手です。そこで、お子様を育てるために時短勤務を行う人に給付金あげちゃいましょーと言うのがこの『育児時短就業給付金』となります。

気になるその給付金の金額ですが・・・『育児時短就業中の各月に支払われた賃金額×10%』となっています。という事は、育児時短就業中の賃金が20万円の場合、2万円が支給される事になるのですね。うーむ、ありがたいような少ないような・・・微妙な金額ですね。でも、お子様が2歳になるまで(正確には2歳の誕生日の前々日まで)の時短勤務に対して給付が続きますので、期間全体で見れば結構な金額になるのなぁ。

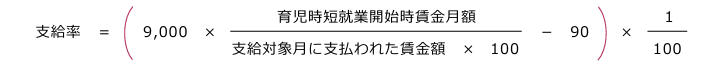

ただ、この10%の金額で気を付けないといけないことが2つあります。1つは時短就業時の賃金額が時短就業前の90%を超えた場合、10%ではなく、減額されることになります。どんな感じで減額になるのかというと・・・

厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続き』より

となります。うーむ、よくわからんので・・・具体的に数字を当てはめてみよっと。仮に時短就業前の賃金が20万円、時短就業時の賃金が19万円の場合の支給割合は・・・

(9000 × (20万円 ÷ (19万円 × 100)) - 90) ÷ 100

となりますので、4.74%となります。って・・・頑張って手計算したけど、同じところに早見表があった・・・。なんか損した気分。まぁ、お給料の減り具合が少ない場合は、その分、支給額も減らすよーとだけ覚えておけばいいのかなぁとも思います。

厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続き』より

そして、もう一つの注意点は支給限度額があるという事です。時短就業中の賃金が459000円以上の場合は支給が停止され、お給料にこの給付金を加えた額が459000円を超えた場合は、超えた分支給カットとなります。時短勤務しても高給を頂いているなら、いらないでしょーって感じでしょうか。

また、下限額も決まっており、支給額が2295円以下の場合も支給されないことになります。これに加え、時短勤務前のお給料額にも上限下限があり、470700円を超える場合は470700円、86070円を下回る場合は86070円となります。なお、この数値は今年の7月いっぱいの数値となっており、その後は金額改定があります。

さて、時短就業に対してちょっとだけ補助してくれる育児時短就業給付金ですが、どのような資格だと支給してもらえるのでしょうか。まずは期間ですが・・・『2歳未満のお子様を養育する』となります。お子様が2歳未満という事は・・・2歳の誕生日の前々日までという事になりますね。もう一つは『育児休業給付がいただける育児休業から引き続きの場合』もしくは『育児休業給付の資格同様・・・『育児時短就業開始前2年間に賃金支払日数が11日以上ある(80時間就業でも可)月が12か月以上ある場合』となっています。まぁ、育児休業給付が頂けていたら、問題なく頂けるという事になるのですね。1つ目の条件である『育児休業給付が頂ける育児休業から引き続きの場合』は14日までなら間を空けてもおけーとなってて、賃金証明書もいらない(育児休業給付時の賃金証明書を使う)となっていますので、育児休業後に時短就業するなら、早めに決断しちゃって14日以内に開始した方が会社の手続き的には楽になりそうですね。

また、各月の要件もあって・・・

①初日から末日まで被保険者である月

②1週間当たりの所定労働時間を短縮した期間がある月

③初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給してない月

④高年齢雇用継続給付の受給対象となってない月

となっています。まぁ、被保険者であって、時短就業してて、他に雇用保険から給付を受けてないって感じになるのでしょうか。まぁそうだよねーって感じな条件となっています。ただ、この給付を頂いている最中に退職しちゃう時は月末退職以外は、その月分の給付はいただけませんので、注意ですね。

そして、その手続きなのですが、育児休業給付とかなり似ている感じになっています。まず、2か月に1回申請していく感じになるのですが、申請期限は初回は『時短就業開始日の属する月の初日』の4か月以内まで(7月10日時短就業開始の場合は、最初の支給対象月は7月からで・・・その初日は7月1日で、そっから4か月だから10月31日で、7・8月分、2回目の締め切りは12月31日で9・10月分を申請することになります。うーん、育児休業給付と同じ感覚だ・・・。

次に必要書類ですが・・・初回と2回目以降では若干違います。まぁ、これも育児休業給付とほぼ同じ感覚かなぁ。

・初回

(必要書類)

①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

これは育児休業給付から引き続き時短就業する場合は省略できます。

②育児時短就業給付受給資格確認証(初回)・育児時時短就業給付金支給申請書

(添付書類)

①賃金台帳・出勤簿・タイムカード・労働条件通知書・育児時短勤務申請書・育児時短勤務取扱い通知書・就業規則などのお給料や時短勤務を証明できるもの

②母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書などお子様を養育していることが分かるもの。

これも育児休業給付から引き続き時短就業する場合は省略することができます。

・2回目以降

(提出書類)

育児短就業給付支給申請書

(添付書類)

賃金台帳・出勤簿・タイムカード・労働条件通知書・育児時短労働勤務申出書・育児時短勤務取扱い通知書などお給料や時短勤務が分かるもの。

と、2歳までですが(って、育児時短就業は3歳までなのに何でだろ?)、時間を短くして働いて、お給料が減った場合、お給料の10%までですが、雇用保険からの補助が出ますので、忘れないように申請するようにしましょう。1回の金額としてはそこまで多くはないとも感じますが、育休を1年間取ったと仮定して、残りの1年間時短就業したと考えると、チリツモ的にバカにならない金額となりますので、しっかりと申請するのがいいのではないかと思います。

④他に変わる事ってないの?

この子育て関係の給付等で他に変わる事ないかなぁ・・・と探してみると、あるにはあるのですが、『お子様の看護休暇の見直し』とか『所定外労働の減免の拡大』とか『時短勤務にテレワーク追加』など割とマイナーなものになります。

まぁ、お子様の看護休暇は基本無給の会社さんが多い事もあり、有給で消化される方が多いのではないかと想像されますし、時短勤務にテレワーク追加は・・・まぁ、できる環境があればあるよねぇ・・・って感じがします。ただ、所定外労働時間の減免の拡大は、お子様が3歳未満から小学校就学前(3年ぐらい増えるのですね)となりますので、場合によっては便利に活用できるかもしれません。

ただ一つ、悲しい改定?があります。それは育児休業給付の延長申込の厳格化です。これは『なんちゃって保育園落選?』により育児休業期間を延長する方がいらっしゃるようで・・・その対策として必要となる書類が増えちゃいます。

どのようになったかというと・・・これまでは添付書類として市町村が発行する入所保留通知書や入所不承認通知書といった・・・まだ入所できませんよーという書類だけだったものが、これに加えて、『延長事由認定申告書』と『保育所等への利用申込書の写し』が必要になります。これらをチェックすることにより、わざと遠い保育園を選んで落選したとか、積極的に落選する様に希望を出したなどの有無を確認するという事になっています。ですので、育児休業給付の延長申込は、まじめに?保育園などの入所を希望して、それに落選したときだけにしましょうね。

と・・・今回はお子様を育てるのに心強い味方である、雇用保険の育児関係の給付の新設や変更について書いてきました。額が大幅に増えるという訳ではないですけど、やはり子育てでお給料がない、もしくは減っちゃう時に給付があるのはありがたいものです。まぁ、この給付が新設されたことでお子様を生んでもいいかなぁと思うお父さん、お母さんががどれくらい増えるかは未知数ではあるものの、無いよりあった方が良いのは確かです。ただ、知名度の無さと申請や条件のめんどくささがネックかなぁ。なんか、最近の政府が作る制度って・・・複雑なんだよなぁ。

と、最後は愚痴になってしまいましたが、今回のお話に関係ありそうなリンクを貼っておきますね。

厚生労働省『令和5年度育休取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について』

厚生労働省『育児休業等給付について』

厚生労働省『育児休業等給付の内容と支給申請手続き』

厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続き』

厚生労働書『育児休業制度 特設サイト』

厚生労働省『育児休業給付金の支給対象延長手続き』

厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』

今回も乱筆乱文、失礼しましたっ。