あっ、就業規則書き換えなくっちゃ・・・。

ふと思うともう10月も後半戦・・・。

そういえば、今年は4月と10月に育児介護休業法の改正があったのでした。今回の改正は就業規則の変更を伴うものも多く、ほんとは4月にも一度就業規則の見直しを行わないといけないのだけど・・・今さらながら、どのような点が改正になったかを書いていきたいと思います。就業規則の改訂がまだの場合は、早めの改訂をお願いしますね。

今回のブログでは4月改正分、次回のブログで10月改正分・・・と2回に分けて書いていこ―かな・・・と思います。

まぁ、4月分はまだしも・・・10月分は何だかなぁって感じなんですよねぇ。

①今年4月にはどのような改正があったの?

②子の看護(等)休暇とは?

③所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されまーす。

④テレワークってまだ流行ってるのかな?

⑤公表義務ってめんどいけど、やるからには利用しちゃおー。

⑥介護離職はおっきな問題だよねぇ・・・。

①今年4月にはどのような改正があったの?

今回の育児介護休業法の改正については次の段落から詳しく書いていくのですが、今年4月の育児介護休業法において、どのような改正があったのでしょうか。お題だけではありますが、この段落で書いていきたいと思います。

1.子の看護休暇の見直し(義務)

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務)

3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(選択制)

4.育児の為のテレワーク導入(努力義務)

5.育児休業取得状況の公表義務拡大(義務)

6.介護休暇の要件緩和(義務)

7.介護離職防止のための雇用環境整備(義務)

8.介護離職防止のための周知・意向確認等(義務)

9.介護の為のテレワーク導入(努力義務)

と・・・こんな感じになっています。うーん、テレワーク多めなのと、ちょっとめんどいのも入ってるなぁ。しかも努力義務ではなく、義務で・・・と言った感じでしょうか。

という事で、次からは上の9項目を纏めれるものは纏めながら書いていきたいと思います。

②子の看護(等)休暇とは?

この休暇に関しては昔から子の看護休暇として、お子様1人の場合は5日間、2人以上の場合は10日間の休暇を設定する様になっていました。ただ、これにおいてはお子様の条件として小学校に入学するまでのお子様が対象だったのですが、今回、小学校3年生修了までのお子様が対象となっており、対象のお子様の範囲が拡大しています。

また、そのお休みできる事由ですが、こんな感じに追加されました。

今年3月まで

・病気や怪我をしたお子様の看護をする場合

・お子様に予防接種・健康診断を受けさせる場合

⇩

今年4月から

・病気や怪我をしたお子様の看護をする場合

・お子様に予防接種・健康診断を受けさせる場合

・感染症に伴う学級閉鎖等になったお子様の世話をする場合(お子様の罹患状況は関係なし)⇚NEW

・お子様の入園式、卒園式、入学式に参列する場合⇚NEW

と・・・下の2つの項目が追加になりました。まぁ、コロナの時にお子様が学級閉鎖で保育園や幼稚園、小学校に行けず、家に居る事を余儀なくされているのに、お仕事休めなーい!って結構問題になっていましたし、それに対応した感じかなぁ。また、小学校3年生までにするなら、学校行事も含めちゃえーって感じでしょうか。この2つが追加されたことで、子の看護等休暇の『等』が付けられたという感じですね。

また、この子の看護等休暇については今年3月までは労使協定を結ぶことにより除外できる人に入社6カ月未満の人というものがあったのですが、これが撤廃されています。ですので、労使協定締結で除外できる人は『週の所定労働日数が2日以下の人』だけになりました。この除外できる人については、介護休暇(子の看護等休暇と同じような休暇で介護する人1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の介護休暇を取ることができます。)についても同様で、入社後6カ月未満の人を労使協定締結で除外することができなくなっています。

これら(子の看護等休暇・介護休暇)の改正に関しては努力義務ではなく、義務となっていますので、もう半年以上経ってはいるのですが、就業規則の見直し、労使協定の結び直しが必要になっちゃいますね。まだの方は、急いで修正しちゃいましょう。

③所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されまーす。

えーと・・・この所定外労働の制限は残業免除の事ですよね。小さなお子様がいらっしゃる場合は、保育所や幼稚園のお迎えの時間の関係上、利用される方もいらっしゃると思います。まぁ、これを使うか、育児短時間勤務制度を利用し、お子様をお迎えに行かれるのではないかと思います。

この所定外労働の制限は今年3月までは3歳未満のお子様を養育する方が利用できる制度だったのですが、これが範囲拡大され、小学校入学前までのお子様を養育する方が利用できる制度となりました。この対象延長は、お子様をお迎えに行く時間が決まっている関係上、利用する必要がある方にとっては嬉しい改正ではないかなぁと思います。

ただ、残業免除であるこの所定外労働の制限とは別に時間外労働の制限(法定残業時間を一か月で24時間、一年で150時間に制限する制度)というものがあります。これも小学校入学前のお子様が対象となっており、対象期間が被っているのは・・・何だかなぁ・・・と思っちゃったりもします。残業免除を小学校入学前にするのであれば、時間外労働の制限ももうちょっと期間を延ばして・・・小学校3年生までとか小学校修了前とかまで変えても良かったのかも・・・と思っちゃいますね。そうすると、お迎え等が必要そうな幼稚園までは残業免除、小学校が早く終わる低学年、もしくは小学校全体までは残業時間を減らして、お子様と過ごす時間を増やす・・・と言う感じに制度利用できた感じもするのになぁっと思っちゃいます。

この所定外労働の制限(残業免除)も努力義務ではなく、義務となっていますので、就業規則の書き換えが必要になりますので、忘れないように書き換えちゃいましょー。って・・・『3歳未満→小学校就学前』に書き換えるだけなんですけどね。

④テレワークってまだ流行ってるのかな?

今年の4月改正においてはテレワークに関することが3つも入っています。1つは短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加、2つ目が育児の為のテレワーク導入、3つ目が介護の為のテレワーク導入となっています。

この3つの中で1つ目の短時間勤務制度というのは3歳未満のお子様がいらっしゃる方においては6時間(この時間は必須)を中心とした時短勤務を行うことができる制度になっています。ただ、お仕事の性質の関係上、どうしても短時間勤務はむーりーっという業務においてはそれを代替する制度を1つ以上設ける必要があります。その代替措置にテレワークが追加されたという感じですね。その代替措置にどんなものがあるかというと・・・

・フレックスタイム制

・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤の制度)

・保育施設の設置・運営等

・育児休業に関する制度に準ずる措置(会社特有の制度)

・テレワーク等 ⇚NEW

となります。短時間勤務制度ができない場合における選択肢が一つ増えた感じになるのかな。

また、育児の為のテレワーク導入ですが、3歳未満のお子様を育てていらっしゃる方がテレワークを選択できるようにする措置を努力義務とするようになっています。

ここで・・・ん?と思っちゃうのですが、代替措置の選択肢にテレワークが増えて、努力義務としてのテレワーク導入がある・・・っと、どちらも3歳未満のお子様対象ですので、丸被りしている感じもします。まぁ、これは、あくまでも代替措置は時短勤務が業務になじまない職場の話であり、時短勤務が可能な職場であれば代替措置は必要ない事になります。ですので、そのような職場においても、テレワークができる業務であるのであれば、テレワーク勤務を検討し、お子様とより多くの時間が過ごせるようにしてあげてね。という事でしょうか。そして、どの職場でもテレワークができる訳ではありませんので、努力義務にとどまっているという感じなんでしょうね。これが義務になると、大混乱だろうなぁ。

同様に介護においてもテレワークの努力義務が追加されています。介護においても育児とほぼ同様の制度が整っていますので、育児の為のテレワーク導入と同様のテレワーク勤務が努力義務になったのではないかなぁと思われます。まぁ、会社の業務がテレワークと馴染むのであれば、導入すると介護離職が減って会社にとっても良い事になるのではないかと思いますね。

これらのテレワーク関連は代替措置だったり、努力義務だったりと、絶対に就業規則を変更しないといけないという感じではありません。代替装置にテレワークを導入する場合や、テレワークに馴染む業務で、育児・介護の為のテレワークを導入しようとする場合は、就業規則の変更が必要になってくることになります。

⑤公表義務ってめんどいけど、やるからには利用しちゃおー。

これは今までも従業員さんが1000人を超える企業さんは育児休業取得状況の公表を行わないといけませんでしたが、これが300人を超える企業さんに適用拡大されちゃいます。うーん、これも言ったら怒られそうなんだけど、公表義務ってなんかめんどいんだよなぁ。でも、そうも言ってられません。今年から300人を超える会社さんは育休の取得状況を公表していきましょう。

で、どのような内容を公表する必要があるのかというと・・・

公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(まぁ、前会計期だね)における次の2つのいずれかの割合を公表する必要があります。

1.育児休業等の取得割合

育児休業をした男性従業員 / 奥様が出産した男性従業員の数

2.育児休業等と育児目的休暇の取得割合

(育児休業等をした男性従業員の数 + 小学校就学前のお子様の育児を目的とした休暇制度を利用した男性従業員の数) / 奥様が出産した男性従業員の数

ちなみにこれらの公表は自社のホームページや両立支援のひろば(厚生労働省のポータルサイト)など、誰でも閲覧できる場所に公表する必要があります。また、公表時期においては前会計年度終了後、概ね3か月以内となっています。

まぁ、これにおいては就業規則等の変更はありませんが、毎年の公表が義務となっています。どうせ義務となっているのであれば、人目に触れるものでもありますので、最低限の情報ではなく、より精細で見やすく、男性の育児休業等がしっかりと取れている会社であることをアピールする場にしたいところですね。

⑥介護離職はおっきな問題だよねぇ・・・。

これは就業規則等とは関係ない事柄ではあるのですが、介護離職が問題となっている昨今、その介護離職をできるだけしなくてもいいようにしようという措置になっています。具体的には『介護離職防止のための雇用環境整備』と『介護離職防止の為の個別の周知・意思確認等』となっています。

どのような事を行う必要があるかというと、介護離職防止のための雇用環境整備では・・・

介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度(育児介護休業規定に記載する介護休業以外の措置)の申出が円滑に行われるようにする為に、次の措置の中で1つ以上を行う義務があります。

1.介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

2.介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)

3.自社従業員の介護休業取得・介護両立支援制度等利用の事例収集・提供

4.自社従業員への介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

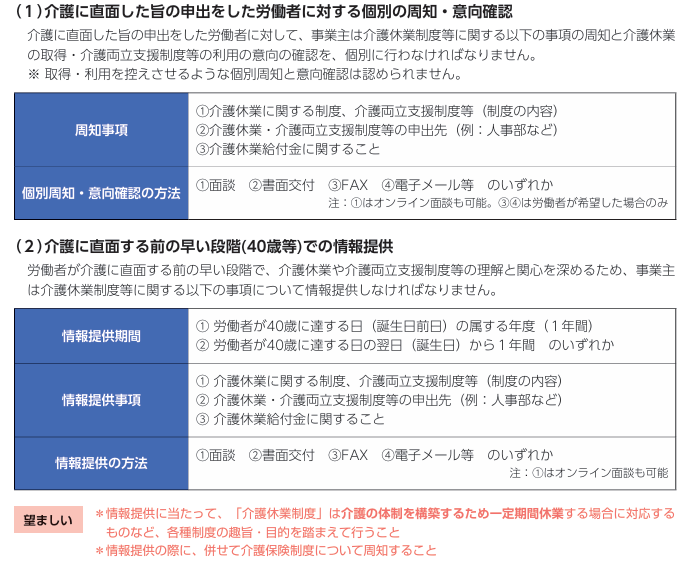

そして、介護離職防止のための個別の周知・移行等確認等においては申出をした人と、従業員さんが40歳になった時の2種類があり・・・次のようになっています。

厚生労働省『育児介護休業法改正ポイントのご案内』より

文章が長いので、厚生労働省のHPからお借りしちゃいました。要するに『介護が必要になったと申出した人』と『今後、介護に関する制度を申し込む可能性が出てくる年ごろである40才以上の従業員さん』に介護休業等ってこんなのがあるよーとか、その間のお給料はこうだよーとか、雇用保険から給付金がでたりするよーなどなどを案内して、介護に直面している方には制度の利用を促し、今後取る可能性が出てくる方にはこんな制度を用意しているから、困ったら離職を考える前に利用してねーって感じになるのでしょうか。

これの難しい所は介護に直面したと申出があった人に対しては、その時に伝えればいいのでタイミング的には難しくないのですが・・・40歳に達した人に対しては・・・『40歳に達する日の属する年度』もしくは『40歳になった日の翌日から1年間』に情報提供しないといけない所かなぁ。従業員さんの中で、誰が40歳になったかに目を光らせないといけない訳で・・・なかなか難儀な感じがします。まぁ、とは言え、40歳を超えると介護保険の第2号被保険者になる訳で(介護保険料を払う必要があり、手取り額が減っちゃいます。)、それを目安にして説明を行っていく感じかなぁ。そして、おっきな会社さんであれば、その年の4月1日とかに書面で情報提供を行うって感じになるのかなぁと思います。

ちなみに、この2つの措置も努力義務ではなく、義務となっていますので、必ず行う必要があります。

っと・・・今回は今年の4月・10月に改正が行われる育児介護休業法の改正の前半として、4月改正分を書いてみました。もうすでに改正から半年経っている訳で・・・就業規則等の改訂ができていない場合は、早急に対応しないといけませんね。

ただ・・・育児介護休業法を眺めてて思うのは、各制度を個別にバージョンアップしているせいで、なんか被る分が出てるんじゃないかなぁとか思っちゃいます(特に残業免除と残業規制はお子様の年齢も一緒だし・・・。)。もうちょっと統合とかして、すっきりさせればいいのになぁと思っちゃいます。また、この育児介護休業法における休業や時短勤務は基本無給(有給にしている素晴らしい会社さんもありますが・・・。)となっており、雇用保険から給付がある制度もありますし、時短勤務の様に必要に迫られるものもありますが・・・無給であれば、年次有給休暇が余っていればそちらを使うって言う制度も多い感じがします。有給にしたら会社さんが困っちゃう事態も考えられますが、もうちょっとバランスが取れればなぁ・・・と思っちゃったりもしますね。

っと・・・最後に愚痴が出たところで、今回のブログに関係ありそうなリンクを貼っておきますねー。次回は10月改正分について書いてみたいと思います。

厚生労働省『育児・介護休業法改正ポイントのご案内』

厚生労働省『育児・介護休業法について』

厚生労働省『育児休業制度特設サイト』

厚生労働省『介護休業制度特設サイト』

厚生労働省『両立支援のひろば』

今回も乱筆乱文、失礼しましたっ。