もう3号さんではいられない!?

さて、今回もよくわかんないタイトルではありますが、前回に引き続き、この前可決された年金制度改正法案の第2弾となります。今回は被用者保険の適用拡大について書いていこうかなぁと思います。

被用者保険・・・あまり聞き慣れない言葉だけど、要するに厚生年金保険と健康保険の被保険者の事ですね。これが様々な方向から適用拡大されるようになりそうです。どのような方向からかというと・・・一つは短時間労働者(パートで働く従業員さんなど)の厚生年金適用拡大、そして、その適用を受ける会社さんの企業規模の縮小(より小さな会社さんでもパート従業員さんを社会保険に加入させる必要が出てきます。)、もう一つが個人でやってる(法人化していない)事業所の社会保険適用事業所適用の拡大です。また、これに付随して社会保険料を会社さんが負担することができる仕組みもできるようです。

どのようなものになるのか・・・順に見て行こうと思います。

①パート従業員さんの社会保険加入ルールはどう変わるの?

②パートさんを社会保険に入れる企業規模変更はどんな感じになるの?

③個人事業主の社会保険適用に関する要件はどうなったの?

④社会保険料を会社で負担できるってどういうこと?

①パート従業員さんの社会保険加入ルールはどう変わるの?

今現在、51人以上の社員さん(社会保険加入中の社員さんで数えます。)を雇用している会社さんは、パートさんやアルバイトさんを一定の条件で雇用している場合、社会保険に加入してもらう必要があります。ちなみに対象の会社さんは『特定適用事業所』と呼ばれています。

そのパートさんやアルバイトさんが社会保険加入となる一定以上の条件ですが、今までは・・・

1.お給料が月額8.8万円(年収106万円相当)以上

2.週の所定労働時間が20時間以上

3.51人以上の社会保険適用者がいる会社さんで働いている

4.お昼間の学生さんは対象外

上記の様になっています。ちなみにパートさんやアルバイトさんであっても、週30時間以上働いてらっしゃる方は50人以下の会社さんで働いていても、社会保険適用となります。

で・・・今回の改正で変わるのが1と3についてになります。3については次で書いていきますので、ここでは1についてです。このお給料の月8.8万円以上という制限がなくなります。即ち、51人以上従業員がいらっしゃる会社さんで週20時間以上働いた場合、学生さん以外は社会保険適用となり、厚生年金と健康保険の対象者となる事になりそうです。

この背景として、地域別最低賃金の上昇があります。年々最低賃金が上がっている昨今、当然お給料も上がっていく事になります。それにより、週20時間働くと仮定した場合、1016円の時給で働くと自動的に月額8.8万円のお給料を貰ってしまう事になります。今年の佐賀県の地域別最低賃金も956円となっており、20時間労働で自動的に適用となってしまう1016円まであと2年もすると到達してしまいそうな勢いで上がってます。また、現在(令和6年度・毎年10月に改定があります。)における地域別最低賃金においても12の都道府県が1016円を超えている状況で、今年10月には越えそうな都道府県が半数以上になっちゃいそうな感じです(ちなみに令和6年度の地域別最低賃金の全国加重平均は1055円となっています。)。ですので、今回の賃金要件の撤廃は現実に沿わなくなった部分を改定ではなく撤廃した・・・って感じになるのではないかなぁと思います。

ですので、今後、『特定適用事業所』に勤めてられるパートさんやアルバイトさんで社会保険適用を避けたいと思うのであれば・・・週19時間勤務の労働条件通知書を作ってもらわなければならないことになります。うーん・・・なんだかなぁって感じですね。

ただ、この社会保険適用は将来の年金受給等や傷病手当金・出産手当金などを考えると、損ばかりとも言えない事ですので、これを機にしっかりと働いて、お給料総額を上げる事を考えた方がよさそうな感じがします。年収の壁の中で一番大きいのはこの106万円の壁と130万円の壁(『特定適用事業所』ではない会社さんで働く方が扶養から外れる壁)ですので、突破するなら一気にっ!って感じもします。

これがいつから始まるかというと・・・『公布から3年以内の政令で定める日』から施行となっていますので、はっきりとは分からない状況ですが、実情の方が先になるのではないかなぁと思います。20時間働くと必然的に月8.8万円以上のお給料になる日が・・・多分後2年ぐらいで到達するのではないかと思いますので・・・。後追い的な施行になるのではないかと思います。

②パートさんを社会保険に入れる企業規模変更はどんな感じになるの?

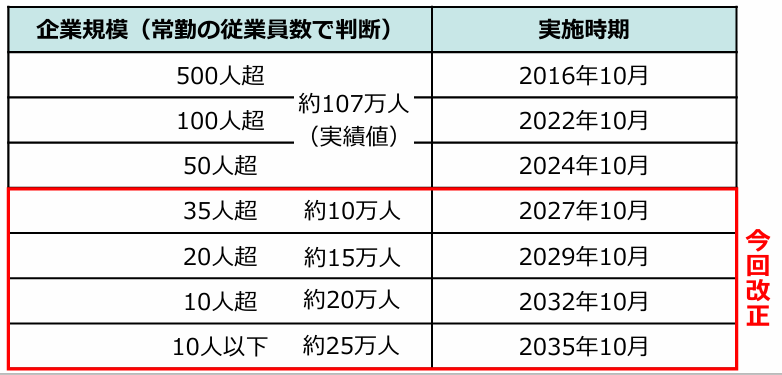

この事業規模についてはこれまでも何回か引き下げがありましたし、今後も段階的に引き下げられていくだろうと言われていました。そのタイムテーブルが出てきたって感じですね。

で・・・どのようなタイムテーブルで事業規模の引き下げが行われて行くかというと・・・次の表の様になります。

厚生労働省『社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化の為の国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要』より

これまでも会社さんの規模として2016年10月に501人以上、2022年に101人以上、去年の2024年に51人以上と・・・適用を受ける企業規模は縮小されてきました。

この流れのままに、再来年の2027年には36人以上、2029年には21人以上、2032年には11人以上、2035年にはすべての会社さんに・・・となります。10年間かけてすべての会社さんにおいて一定のパートさんやアルバイトさんにも社会保険適用していこうという感じになるのですね。これは・・・中小零細企業も待ったなしっ!と言った感じになりそうです。

また、社会保険の保険料は半分会社持ちとなりますので、零細企業になればなるほど、その負担感は大きくなるだろうなぁって事が想定されます(都道府県にもよりますが、お給料の30%程度が厚生年金保険料と健康保険料の負担となり、それを従業員さんと会社さんで折半します。)。すべての会社さんに適用される頃には・・・『社会保険料倒産』などと呼ばれる笑えない事象が起こらないとも限りません。中小企業さんにおいては、まだまだ先とは考えずに、今のうちから何かしらの対策を考えて置く必要があるかもしれませんね。多分ですが・・・今でも社会保険適用に関する助成金はあるのですが、これが施行される時にはより充実したものになるのではないかと思われますので、それを活用できる体制を整えておくことも一つの対策ではないかと思われます。

③個人事業主の社会保険適用に関する要件はどうなったの?

いわゆる個人事業主と呼ばれる方の社会保険料はどの様になっているのでしょう。現状においては5人未満の従業員を雇われている個人事業主においては社会保険適用が無く、これは今後も適用されません(遠い未来においてはわかりませんが・・・。)。

今回は5人以上の従業員さんを雇われている個人事業主に係るお話となります。

現状においてはどの様な感じになっているかというと、5人以上の従業員さんを雇われている事業所においては、『法律で定める17業種』では社会保険料の適用があり、それ以外の業種においては5人以上の従業員さんを雇っていても、社会保険の適用事業所にはならない状況です。

それが、今回の改正で『法律で定める17業種』以外の業種においても5人以上の従業員さんを雇用する場合は、社会保険の適用業種となる事となっちゃいました。

ちなみに『法律で定める17業種』とはどんな感じでしょうか?

以下のような業種となります。

1.物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

2.土木、建築その他工作物の建設改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

3.鉱物の採掘又は採集の事業

4.電気または動力の発生、伝導又は補給の事業

5.貨物又は旅客の運送の事業

6.貨物積みおろしの事業

7.焼却、清掃又はと殺の事業

8.物の販売又は配給の事業

9.金融又は保険の事業

10.物の保管又は賃貸の事業

11.媒介周旋の事業

12.集金、案内又は広告の事業

13.教育、研究又は調査の事業

14.疾病の治療、助産その他医療の事業

15.通信又は報道の事業

16.社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

17.弁護士、公認会計士その他政令で定めるものが法律の規定に基づき行うこととされている法

律又は会計に関する事業

となっています。こうやって見てみると・・・わかりにくい表現で書いてありますが、結構幅広い業種が『法律で定める17業種』に当てはまる事が分かります。私達社会保険労務士もしっかりと17番目に規定されていたりします。まぁ、士業においては結構最近加えられた記憶がありますねぇ。

そして、これ以外の業種、即ち新しくくわえられる業種としては・・・農業・林業・漁業と言った第1次産業、そして、これが影響大きいと思うのですが、宿泊業、飲食サービス業、理容業などが当てはまります。宿泊業や飲食業ではそれなりの規模のお店になると、確実に5人以上の従業員さんを雇う事になると思いますし、かなり影響が大きいのではないかなぁと思います。

ちなみにこれにおいては2029年10月から施行予定と4年後のお話になるのですが、若干の経過措置があり、『施行時に存在する事業所は当面期限を定めず適用除外』となります。ですので、脱サラ開業などを目指している場合などは、その開業時期について考える要素の1つとなるかもしれません。②でも書きましたが、社会保険の雇用主側の負担も結構重いものですので、開業直後の経営が不安定な時期に経費が跳ね上がるのはかなりの足かせになる可能性があるのではないかと思います。

④社会保険料を会社で負担できるってどういうこと?

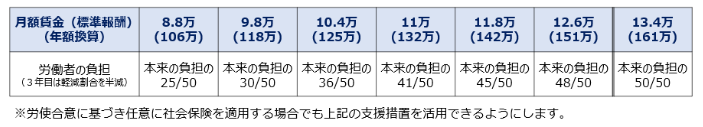

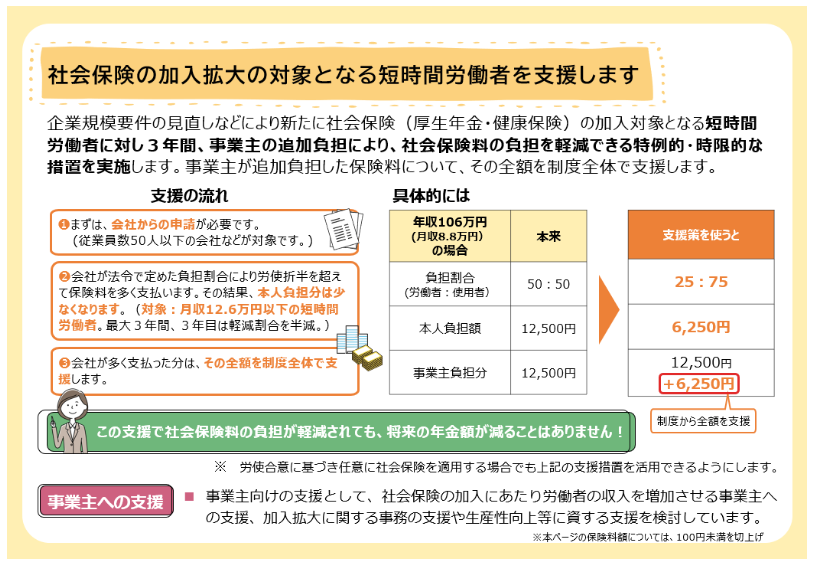

これは②で書いた企業規模要件の見直しにより、新たに社会保険に加入となったパートさんやアルバイトさんに対する措置となっています。本来、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)の負担割合は労使で折半(半分こずつ)なのですが、会社負担により従業員さんの保険料を半分こずつから引き下げる事ができるというものです。その負担割合は下の表の様になっています。

厚生労働省『年金制度改正法が成立しました』より

厚生年金の第1等級である8.8万円級の場合は従業員さんの負担は25%・・・という事は会社の負担は75%から始まり、等級が上がるごとに従業員さんの負担割合が上がっていき、6番目の等級である12.6万円級では従業員さんの負担割合が48%、会社さんの負担割合が52%・・・と、この等級までは会社負担で負担割合を変更することができます。そして、その上の等級である13.4万円級の場合は従来通りの半分こずつという感じになります。

これだけ見ると・・・会社負担が上がるだけじゃないかっ!と思うかもしれませんが、この会社負担の増加分に関しては制度全体で支援するという事になっているようです。実際、その負担割合がどの様になるかというと・・・鳥栖市がある佐賀県の保険料率(介護保険は入れていません。)で考えると次のような感じになります。

| ランク | 8.8万円級 | 9.8万円級 | 10.4万円級 | 11.0万円級 | 11.8万円級 | 12.6万円級 |

| 従業員負担割合 | 25% | 30% | 36% | 41% | 45% | 48% |

| 会社負担割合 | 75% | 70% | 64% | 59% | 55% | 52% |

| 保険料(合算) | 29.08% | 29.08% | 29.08% | 29.08% | 29.08% | 29.08% |

| 従業員負担月額 | 6,398円 | 8,550円 | 10,888円 | 13,115円 | 15,441円 | 17,588円 |

| 会社負担月額 | 19,192円 | 19,948円 | 19,355円 | 18,873円 | 18,873円 | 19,053円 |

| 制度からの補助額 | 6,397円 | 5,699円 | 4,233円 | 2,879円 | 1,716円 | 733円 |

四捨五入の関係で1円ズレているかもしれませんが(元々計算間違いしてたらごめんなさい💦)、イメージ的にはこんな感じになっています。会社側が2万円超えない程度で負担する感じになるのですね。今の所、どのような手順で『制度からの補助金』が出るのか、具体的にはよくわかっていませんが、表においては会社負担分が全て補助される形で書いています。また、この措置は3年間の時限措置、そして3年目は軽減割合を半減・・・となっていますので、4年目からどうなるのだろう?という疑問が残ります。やっぱ、従業員さんが半分負担となるのかなぁ。なかなか悩ましい制度となっています。

また、その支援の流れは下の図の様になっていて、会社からの申請が必要なようです。

厚生労働省『社会保険の加入対象の拡大について』より

んー、年金機構や協会けんぽで企業規模の確認とかできないのかなぁ。自動的に補助分の保険料を差し引いた請求にしてくれれば楽なのにねぇ。どっちみち会社負担は半分なのになぁ。ただ、この図の表現によれば・・・『短時間労働者に対し3年間、事業主の追加負担により、社会保険料の負担を軽減できる・・・』となっているので、あくまでも『できる』だけであって、しなくてもいいよ?ってことなのかなぁ。そして軽減したところには支援を行うと言った感じでしょうか。まぁ、私達社会保険労務士としては、お仕事に繋がるお話かもしれませんね。

また、これに合わせて『事業主への支援』として収入増加と生産性の向上など何かしらを組み合わせたものに対する支援を検討中とありますので、何かしらの助成金が新設されるかもしれません。今でもキャリアアップ助成金の中に『社会保険適用時処遇改善コース』というものがありますので、それの拡充などで対応するのかもしれませんね。この辺は費用を抑えて社会保険適用者を増やすには有用な助成金となりそうですので、しっかりと押さえて行きたいものですね。

ちなみに現在の社会保険適用時処遇改善コースについてはちょっと古いですが過去ブログでも触れていますので、お暇ならこちらも合わせてご覧になってくださいね。

106万円の壁・130万円の壁?②

と・・・今回は年金制度改正法案に対する第2弾として『社会保険適用範囲の拡大』について書いてみました。うーん、確かに厚生年金保険などは加入すると保険料は掛かるものの、将来貰える年金は増えるし、健康保険加入は傷病手当金や出産手当金がもらえたりしますので・・・悪い事ばかりではないものの、労使折半でも約15%の負担があるのは収入の面においては厳しいものがあります。なかなかままならない世の中ですね💦

まぁ、時給も上がっている事もありますし、多分・・・今年の10月の地域別最低賃金改定においても結構な額が上がるのではないかなぁと予想されます。そろそろ就業時間で調整するのではなく、突き抜けて働いて、社会保険料を払いつつ、手取りも上げていくフェースに入ったのかなぁとも思えます。今の政府の方針ではあらゆる面から社会保険加入者を増やそうとしているように見えますので、そろそろ頃合いではないかな?・・・と個人的には思います。ただ、今回の支援の面では申請制度などにはせず、もっとプッシュ型で支援を行えばいいのに・・・とも思うのですけどねぇ。こんな感じにするからどんどん複雑化していくのではないかと考えちゃいますね。

最後に、今回のお話に関係ありそうなリンクを貼っておきますね。

厚生労働省『社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要』

厚生労働省『年金改正法が成立しました』

厚生労働省『社会保険の加入対象の拡大について』

協会けんぽ『令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)』

過去ブログ『106万円の壁・130万円の壁?②』

今回も乱筆乱文、失礼しましたっ。